在中华文明的深厚脉络中,书法与医学始终交织生长 —— 前者以笔墨勾勒文化风骨,后者以草木调和生命节律,共同诠释着 “形神共养” 的东方哲学。

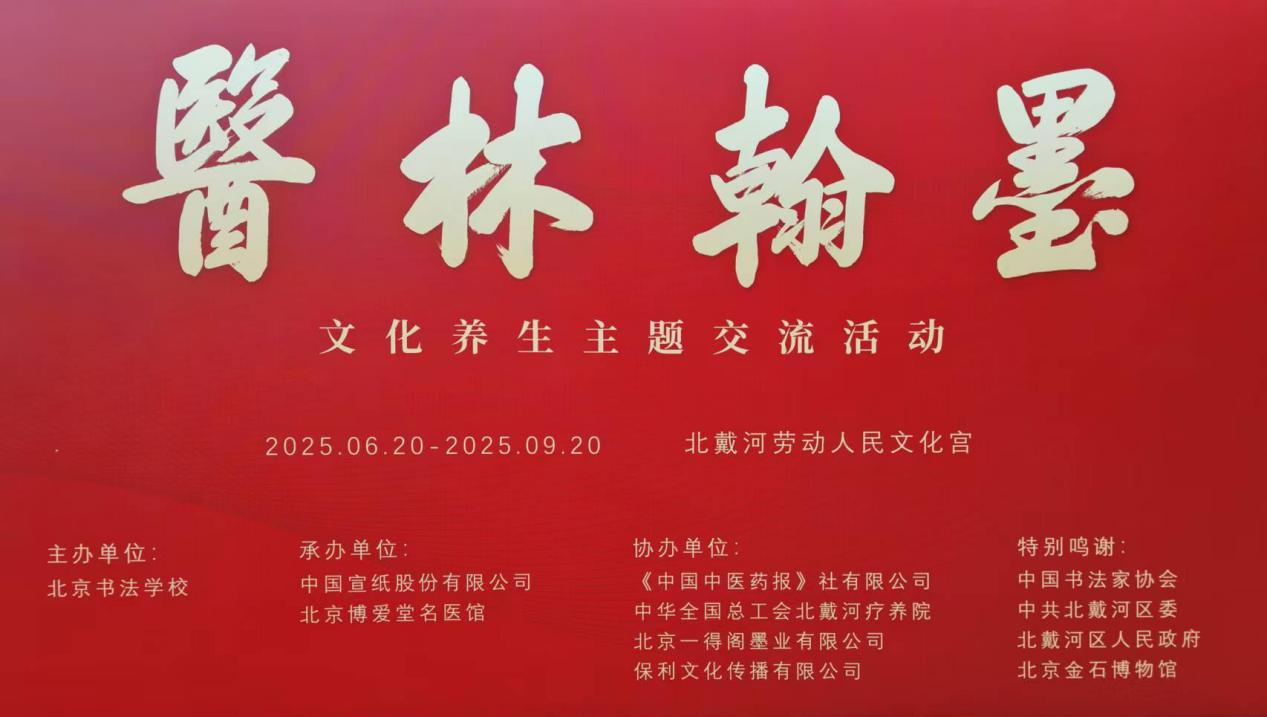

由北京书法学校主办,北京博爱堂名医馆等承办的“医林翰墨” 文化养生交流活动在北戴河劳动人民文化宫启幕,通过文化养生主题书法展示、非遗体验、学术沙龙等多元形式,展现书法与医学跨越千年的共振,为传统文化的当代转化提供鲜活范本。

一、医书同源:典籍中的文化基因共振

中医典籍自古以书法传世,现场展出的《黄帝内经》工楷抄本、《伤寒杂病论》碑刻拓片等珍贵文献,不仅是医学经典,更是书法艺术的载体。

“古代医家讲究‘字正则气正’,抄写医书时的凝神静气,本身就是一种‘治未病’的修身实践。” 现场讲解员说道。

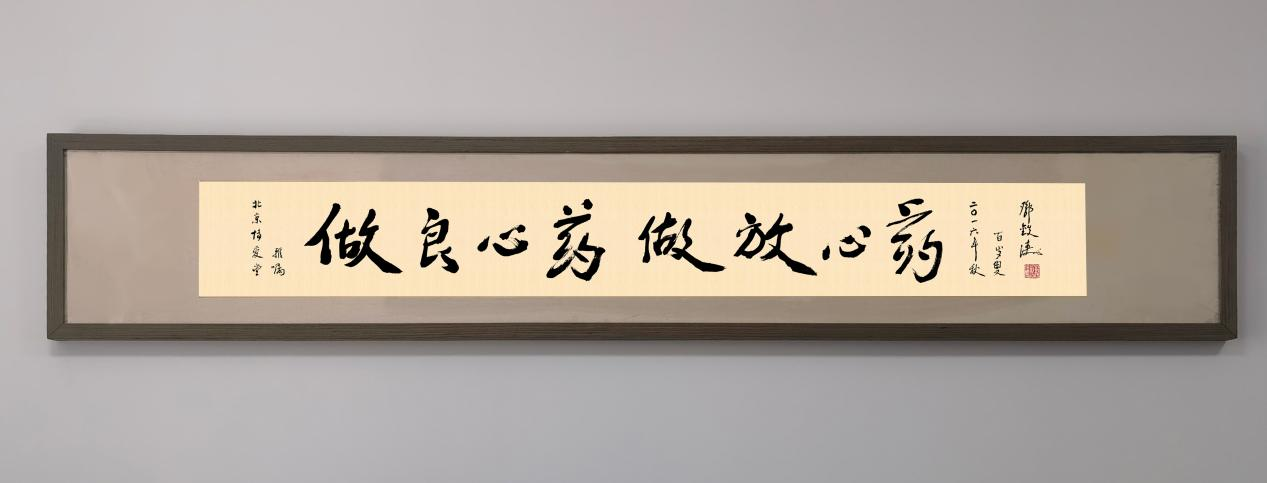

展厅内,国医大师邓铁涛手书的 “做良心药做放心药” 匾额格外醒目,苍劲有力,既蕴含着 “医者仁心” 的职业操守,亦展现 “药以治病,字以疗心” 的文化自觉。

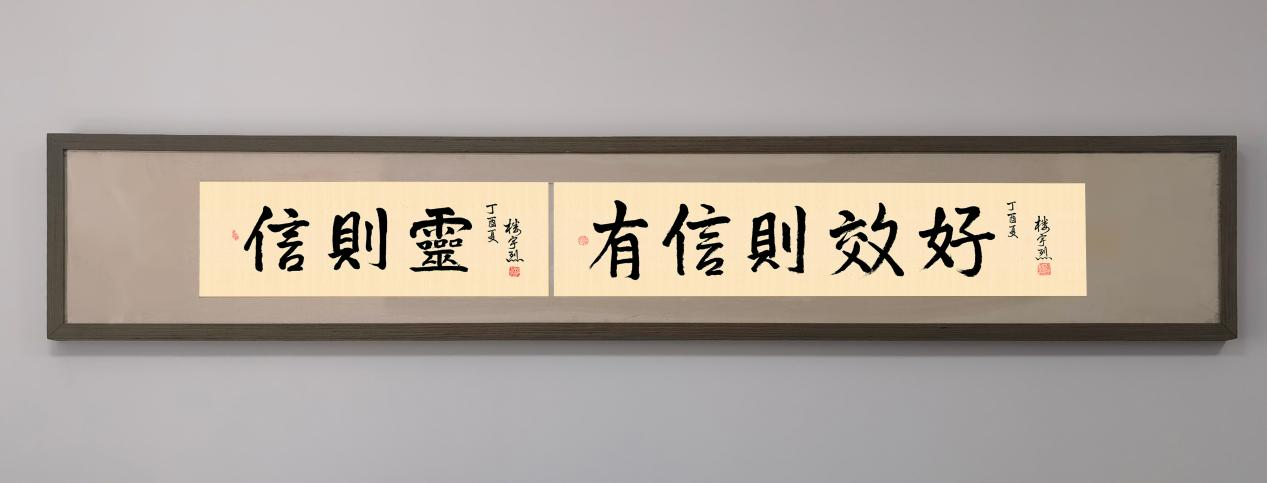

另一幅楼宇烈教授题写的 “信则靈 有信则效好”,传递中医诊疗中 “医患互信” 的核心价值,字形方正如君子端方,笔画顿挫似辨证施治,将哲学思考融入书法艺术。

以及一幅辛弃疾《满庭芳・静夜思》书法长卷。这首宋词以 “云母、珍珠、沉香” 等 25 味中药名贯穿全篇,药名与词意形成双重隐喻,文学意境与药性智慧在笔墨间浑然天成。

除了观瞻大家的字幅书画,博爱堂专家张培宇教授、吴升平教授等现场挥毫,将中医养生经验融入书法创作,吸引了众多参与者临摹,形成 “医家提笔论药,观者落墨修身” 的互动场景,印证了博爱堂 “书法即医道延伸” 的实践理念 —— 当药方化作墨香,当典籍变为笔触,中医不再是抽象的理论,而是可触摸、可书写的生活智慧。

二、非遗对话:技艺背后的匠心共鸣

在宣纸抄造体验区,参与者亲手操作 “荡帘抄纸”,目睹竹帘上纤维凝聚成纸的过程。特别调制的艾草纸浆散发淡淡药香,将中医外治理念与非遗技艺巧妙融合。宣纸制作讲究“料必精、工必细”,正如中药炮制强调“道地药材、遵古法制”,两者都以“精益求精”为核心理念。

(北京博爱堂名医馆馆长李俊峰与张培宇教授体验宣纸制作)

从徽墨的 “九蒸九晒” 到端砚的 “呵气成墨”,文房四宝的制作哲学与中医的 “天人合一” 理念异曲同工,皆是对自然法则的敬畏与践行。

(党的二十大代表、全国劳模毛胜利与崔永强教授合影留念)

三、养生新解:从文化体验到健康实践

活动期间,博爱堂中医专家崔永强教授为北戴河医护工作者开设专题沙龙。他强调:“书法习练中的‘凝神静气’与中医‘调神’理论高度契合,楷书的端正可平抑焦虑,行草的流畅能疏导气血。” 将传统文化转化为现代健康管理工具,为中医的现代化传播提供了新维度。

四、文化种子:在当代生活中生根抽枝

当书法的线条流动与中医的气血理论相遇,当非遗的匠心理念与现代的健康需求碰撞,中华文明的智慧结晶,正以全新姿态滋养着现代人的生命实践。

由此我们也看到:中医与书法绝非遥不可及的古老技艺,而是融入日常生活的身心调节之道。